農薬にできること、私にできること

農薬にできること、私にできること

安全で安価な

安全で安価な

製造ルートを確立する- 感染制御科学専攻 有機合成化学 生産本部/プロセス・工業化研究

農薬にできること、私にできること

農薬にできること、私にできること 安全で安価な

安全で安価な

製造ルートを確立する

大学院時代は、アフリカで風土病を引き起こす寄生虫・トリパノソーマの駆除に有効な活性を示す、アクチノアロライドAという天然物の全合成を研究。さらに、その天然物が他の疾病や寄生虫にも活性を示すか、創薬的な視点でオールラウンドスクリーニングを行っていた。日本農薬が製品開発で同様の手法を取っていることを知って共感を覚えるとともに、専門だった有機合成を活かせる点に魅力を感じて入社。

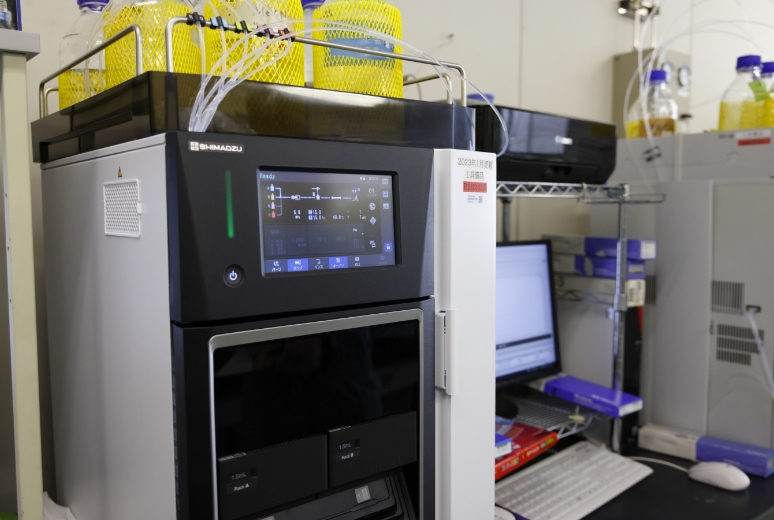

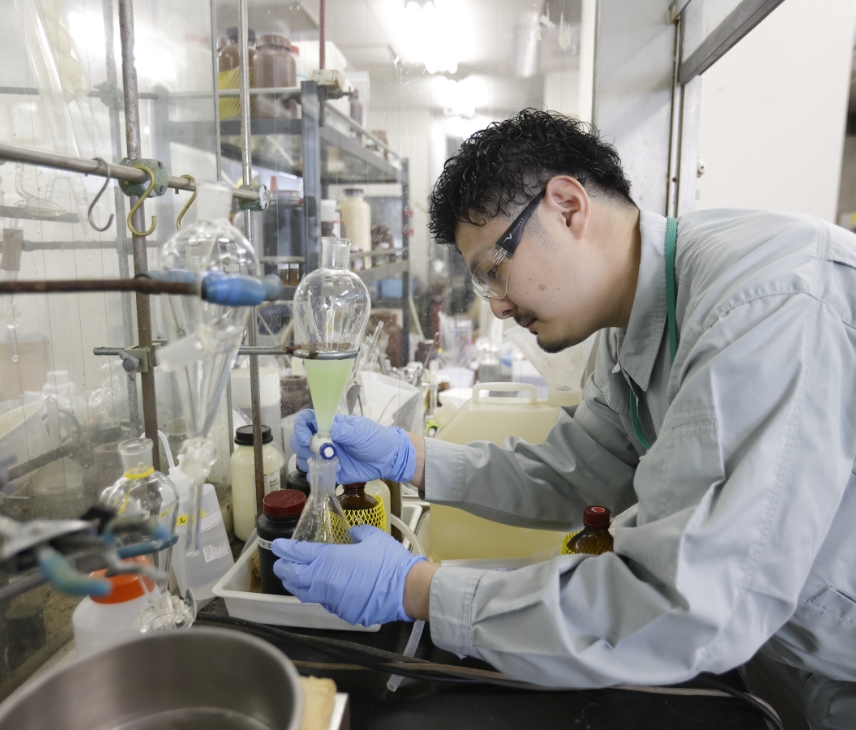

入社して最初の2年間は、まずは自分で探索合成を経験させるという会社の育成方針から、殺虫剤の探索研究を行う創薬化学グループに配属されました。そこでの業務を通じて、ターゲットが決まっていないものを創ることにとても新鮮さを感じました。合成の過程で置換基が一つ変わるだけで一気に活性が変わったりすることに、驚きや面白さを感じました。現在は入社時に配属を希望していたプロセス化学グループに所属しています。私たちのミッションは、創薬化学グループが見出した有望な農薬有効成分を、安全、安価、安定的に工業化に繋げる製法を確立することです。そのために、量産に先立つプレ開発と呼ばれる試作の段階で、農薬原体の合成ルートを検討します。まずはラボスケールで検討、その後さらにスケールを上げた製法へと段階を上げていきます。その際、データ収集や毒性試験の試験用原体の供給なども行います。一方、原体の中には製造のプロセスで発生した様々な不純物が含まれています。農薬登録に必要な分析条件確立に向け、それら不純物の構造を同定、必要な不純物標品を合成・提供するなど、化学的アプローチから農薬登録業務を支援するのも重要な仕事になります。

私たちの仕事は、まず開発する化合物がどのような原材料や試薬を用いて、どんな手順で合成されたのかを、創薬化学グループと共有するところから始まります。そこから製造コストを算出し、どうすれば同じ反応をより低コストかつ安全に実現できるか、別の合成方法を検討します。これは極めて重要で、仕事の大きな部分を占めています。創薬化学グループの開発担当者とは、合成手法やコスト面について日頃から密接な議論を行います。また、合成方法を変えることで製剤性や生物性能に影響が出るといった問題を防ぐためには、あくまで元のスペックを実現できる合成方法を確立することが重要です。新たに検討した合成ルートにおいて、実際に想定通りの結果が出るかどうか、日々実験を繰り返していきます。学生時代から合成を手がけてきましたが、現在の仕事ではより高いスキルが求められます。同じような合成を行っても、先輩たちの方が収率が高いことも多く、毎日が学ぶことの連続です。先輩たちからはブレイクスルーのためのアイデアや、トラブル発生時の適切なアドバイスをもらえるため、少しでも多くのものを吸収すべく日々頑張っています。

大学や創薬化学グループ時代には、ラボスケールでの合成しか行ったことがありませんでした。プロセス化学グループにきて初めて反応釜を使い、数十キロ単位の大スケールで合成を行うようになりました。スケールが変わると再現性がとれず、原体の収率や純度が大きく異なってしまうケースもあるため、試行錯誤しながら開発を進めることになります。さらに、製品の品質やコストなどに対する要求は、シビアに数字で示されます。その条件をクリアするために、コストがかかる反応があればその工程を除去して別の方法を試みるなど、さまざまなチャレンジをしていきます。その結果、画期的な製造ルートを確立できた時は大きな達成感があります。難しさを感じる時もありますが、それも良い経験だと思っています。自分が手がけている仕事が、製品の性能やコストに大きく関わると認識することに楽しさ、やりがいを感じています。上市に向けて動いている段階に携わるため、失敗は許されないという責任感を常に持ちながら仕事に取り組んでいます。製品完成は数年先になりますが、自分で設計した製造ルートで製品が上市されるという期待に胸を膨らませています。

世界の農業従事者が効果の高い農薬を

安価に使用できることに貢献したい

より安価で画期的な製造法を確立することです。農薬は医薬品に比べ製造コストが安価でなければなりません。そのため、いくら高活性な農薬原体が見出されても、製造段階でコストが合わず開発中止となっては意味がありません。そのため、斬新な発想で、より良い製造ルートの確立に貢献することが、私の大きな目標です。

| 9:00 | 出社してメールチェック |

|---|---|

| 9:30 | 実験の仕込みを開始 |

| 11:30 | 機器分析による反応のチェック |

| 12:00 | 社員食堂で先輩たちとランチ |

| 12:45 | 反応の分析・後処理など |

| 16:30 | 実験データの整理・翌日の予定を立てる |

| 18:00 | 退社 |