クロスバリュー使用者の声ページ

「バイオスティミュラントを使ったことがないから、よくわからない」

「クロスバリューを使用した方は、どんな効果だったのだろう?」

そんな疑問や不安を一気に解決!

「クロスバリュー」を使用した方々にインタビュー!

このインタビュー記事を通して、

バイオスティミュラント導入を検討している生産者の皆さまの

背中を押すような特設ページにして参ります。

01.きゅうりの収量増に貢献!バイオスティミュラント「クロスバリュー」とは(2023年10月)

愛媛県松山市の伊台エリアは周囲を小高い山に囲まれた地区で、きゅうりの栽培に適した地。

更なる収量の増加を目指して、バイオスティミュラント「クロスバリュー」をいち早く導入したきゅうり生産者にその使い方と効果を聞きました。

松山城の北東約4kmにあり、市内中心部からのアクセスも良く松山のベットタウンとしての役割も担っている、ここ伊台エリアは周囲を小高い山に囲まれた地区で、古くから生産者さんも多く、水田の他にぶどうなどの果樹栽培が盛ん。

山あいの中山間地は、昼夜の温度差が大きく、暑い夏場でも夜温が下がり、葉で生成された栄養成分を充分に果実に送ることができ、栄養をたっぷりと含んだきゅうりが育つ適地。

そんな土地できゅうり栽培6年目を迎える、渡部 翔(わたなべ しょう)さん。

6月~10月にかけて収穫する露地の夏秋栽培(5月植え、7月植え)と施設栽培(半促成、抑制)の4作に取組んでいる。

部会の中でも人一倍探求心が旺盛な渡部さんは、バイオスティミュラントに興味を持ち、定植後の潅水にクロスバリューを希釈して使用した。

クロスバリューを使用した株は初期生育が良かったこともあり、使用しなかった株に比べて収穫開始が4日早まった。

「収穫期間は長いに越したことはない」と話す渡部さんは「目に見えて雌花の数も多く、収穫できるきゅうりも多かった。

品質の方も十分で、収穫量の増加がそのまま収入の増加に繋がった。」と満足気。

その他にも6月上旬の記録的な大雨により渡部さんの施設も冠水した。長い時間、水に漬かっていたせいで一時生育が止まってしまったが、クロスバリューを使用した株は元気であったと話す。

結果的に作期を通じた累計収穫量は使用しなかった区画と比較して20%増(362kg増/84株)であった。

近年の肥料を主とした農業資材の価格高騰で、なかなか新しい資材を追加しづらい状況に変わりはないが、これだけの収量増であれば新たに導入しても十分、元は取れると心強い言葉も。

今後も収穫量が増えるものがあれば試していきたいと前向きで、常にアンテナ高く、情報収集を行う渡部さんは余念がないきゅうり栽培のプロフェッショナルでした。

【生産者プロフィール】

渡部 翔(わたなべ しょう)さん

耕作面積

半促成:5a

夏秋(5月植え):6a

夏秋(7月植え):7a

抑制:5a

品種

半促成、抑制:クラージュ2

夏秋:Vシャイン

02.ぶどう苗木の細根量増?!根に効くクロスバリューのチカラ(2024年10月)

山梨県南アルプス市は寒暖差が大きく、雨が少ないという好条件で、ももやぶどう、おうとうの栽培が盛ん。

今回は直接的に収穫量や品質が良くなるという目的ではなく、苗木の生育促進を目的とした試験を実施していただいた方にお伺いした。

山梨県の西側、市名にも冠された「南アルプス」山麓に位置するこの地は、冬は寒さが厳しく、夏は気温が高いという盆地特有の気候。

その気候を利用した果樹栽培が盛んに営まれ、春から秋にかけてたくさんのフルーツが実る果樹園は、このあたりを代表する景色である。

今回は果樹の苗木を生産している方にお邪魔した。

ぶどうの苗木(シャインマスカット)は接ぎ木後の歩留まり(発根・生長)向上が課題で、その解決のためにクロスバリューを使用していただいた。

使用方法としては温湯消毒処理の後に仕上げとして、クロスバリュー100倍を苗根部浸漬、加えてその苗を移植する際にクロスバリュー1000倍を灌注処理した。

接ぎ木の歩留まり自体はクロスバリュー処理区、無処理区ともに平年以上であったため、大きな差は確認できなかったが、定植後の苗木の生存率は無処理区(69.7%)に比べクロスバリュー処理区(81.7%)は高かった。

抜いた苗木の根を見ると、クロスバリュー処理区は細根が多く、「定植後に細根が水分や養分をよく吸い上げるのではないか」と担当者の方より期待のコメントも。

クロスバリューに価値を感じていただいており、「今後も使っていきたい!」と心強いコメントも頂いた。

03.猛暑が続いた今年の抑制きゅうり栽培。クロスバリューの効果はいかに?!(2024年11月)

埼玉県の北部に位置する深谷市。

ここ深谷市は新紙幣発行でこれまで以上にその存在感を増した“渋沢栄一翁”生誕の地。

立派な深谷駅舎にはそれをお祝いする装飾で賑わっていた。

農作物で言えば、“深谷ねぎ”は全国的なねぎのブランドとして定着しているが、その他にも収穫量が全国トップクラスの“きゅうり”、品質自慢の“ブロッコリー”など、利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地で栽培されている。

今回はきゅうりの栽培をしている小内ファームの代表、小内 惇史(おない あつし)さんに今年のきゅうり栽培とクロスバリューの所感を正直レポート!

開口一番「今期は収量が例年の半分で厳しい」と近年でも特に苦労されたことをお話しいただく。

小内さんに限った話ではなく、今年の猛暑で苦労されている生産者が多いとのこと。

主な原因は、根が張らず栄養が吸えないのか雌花がつかなかったり、流れてしまった。

着花初期から曲り果も多く秀品率低下があげられた。

なんとかきゅうりの市場価格が高値で推移しているので、辛うじて出荷を続けられるが、これから冷え込みと共にかかる燃料費を考えると経営にも響いてくると嘆く。

そのような課題に対して、「クロスバリューのようなバイオスティミュラント資材(以下BS)に期待を寄せている」と声を頂いた。

今作もご縁があって「クロスバリュー」を使用いただいた。

8月17日定植。クロスバリューを定植前日にきゅうりの植穴に500倍灌注処理。

(2024年11月撮影時の様子)

結果としては「10月までの前半は無処理区と同じく低迷期が続いた。11月に入り、寒暖差が出始めた時から次第に収量が上がってきた。前半は着花こそ少なかったが、側枝の伸びも旺盛で樹自体はしっかり作れていたので、生殖成長寄りに管理できればまだまだ期待できる。」と前向きなコメント。

来期の促成作では苗灌注で根に付着しやすい使用方法で再チャレンジしたい!とベストな使用方法の確立に燃えていた。

(クロスバリュー 製剤の様子)

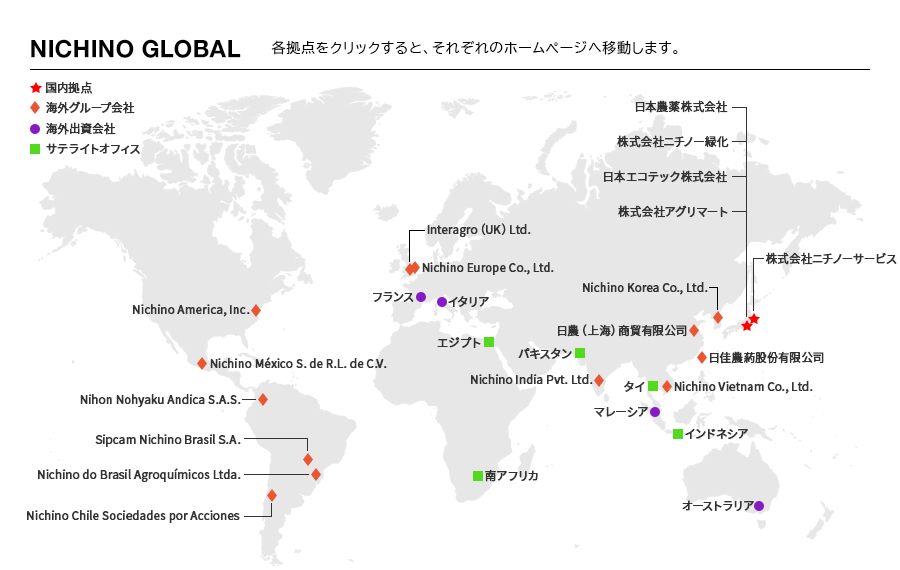

また、クロスバリューは数多あるBS資材の中で日本農薬株式会社という信頼できる農薬メーカーが出しているというのも安心感があるし、何より近くの農業資材店で手に入りやすくてありがたいとも。

次回は目に見える形で効果差が出るよう、引き続きサポートさせていただきます。

04.クロスバリュー試験2年目。我慢が必要なアスパラガスでの生の声!(2025年4月)

長野県の東部に位置する上田市。

南北にある高原に囲まれ、中央部には千曲川の流れに育まれた豊かな大地が広がっている。

訪問時はちょうど花桃が咲き揃っていて、白やピンク、真紅など様々な色の桃の花に囲まれた。

まさに桃源郷といわんばかりの名所を横目に今回はアスパラガスを栽培してる飯島 正行(いいじま まさゆき)さんにお伺いした。

「今年は寒の戻りがあったからか、全体的に生長が遅く収穫がようやく始まった―」

これは飯島さんだけでなく、周辺のアスパラガス生産者も同じ様子なんだとか。

ようやく先日から今作の収穫・出荷が始まったそう。

また「冬場の降雪量も多くなかったから、水分量も足りない―」と悩みが尽きない様子。

飯島さんはクロスバリューの試験2年目。

1年養生株の植付時に10分間苗浸漬、加えて夏場に株がバテそうなときに希釈液を散布。

アスパラガスは栽培期間が長い作物。

根っこに養分を溜め込み、その溜め込んだ養分を使って、私たちが食べる部分が生長する。

その特徴に注目して、試験の協力を頂いた。

「クロスバリュー」は2種類の微生物の力で作物の根が活性化するため、より多くの養分を根っこに溜め込み、結果として収量増や生育の促進を期待した。

飯島さんの感覚としては「現在のところ大差がない」という正直なお言葉。

前述通り、今年は気候の問題もあり「6月の収穫最後の頃にまた来てくれれば何か違いがあるかも」とその判断は現時点では難しいとのこと。

ただ、弊社で各区1畝の地上部に出た茎の太さを計量すると…

| クロスバリュー処理区 | 無処理区 | |

| 平均 | 1.21cm | 0.99cm |

| 中央値 | 1.20cm | 0.90cm |

| 本数 | 91本 | 71本 |

クロスバリュー処理区は無処理区対比で、茎の直径が太い傾向があった。

(本数は株数が異なるため、参考値)

「次回も本資材を試験を通して使用したい」とポジティブ!

飯島さんが仰っていたように、6月頃の収穫終盤に差が出ていたか否か、またお声を聞きに伺いたい。

その後、飯島さんより報告!

~~~

その後のアスパラの様子なのですが、株の年数が若いために鉛筆の太さ前後の細めのアスパラが出てきています。

私の感じとしては、出てくる芽の数(本数)が多いような気がしています。

収穫していて「これが全部太くなってくれたらなぁ」と思いました。

~~~

ということで結果は良好?!

引き続き経過を観察していきたい。

05.高温障害対策のひとつとして。日々、少しずつ良さを実感!(2025年6月/マイナビ農業)

肥料や農薬とは異なる新たな農業資材「クロスバリュー」で植物自身がもつパワー全開!安定収量、高品質な農作物の栽培が可能に/外部:マイナビ農業

\安定収量、高品質な農作物の栽培が可能に!/

\バイオスティミュラント「クロスバリュー」/

当社が取り扱うバイオスティミュラント資材「クロスバリュー」を使用した生産法人に突撃!

効果について正直なレビューをいただき、その様子はマイナビ農業に記事として掲載されました!

記事はコチラからご覧ください!