研究開発への取り組み(2024年度)

グローバルイノベーターへの研究開発を目指して

研究本部長 西松 哲義

研究開発型の農薬専業メーカーとして、世界の農業の発展に貢献する日本農薬。

研究本部長である西松が、日本農薬の研究開発についてご説明します。

独自の強みで研究開発を加速する

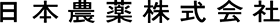

新しい農薬の創製では、「化学(有機合成、プロセス化学、製剤研究)」、「生物(生物評価、作用機構研究)」および「安全性(人畜安全性、環境安全性研究)」の3つの機能と連携が重要です。当社ではこれら3分野を大阪府河内⻑野市に「総合研究所」として統合し、「生産技術研究所」も併設して三位一体体制を構築しました。加えて知財関連部門や研究企画・研究業務部門も集結させ、いわば“四位一体”体制を実現しています。

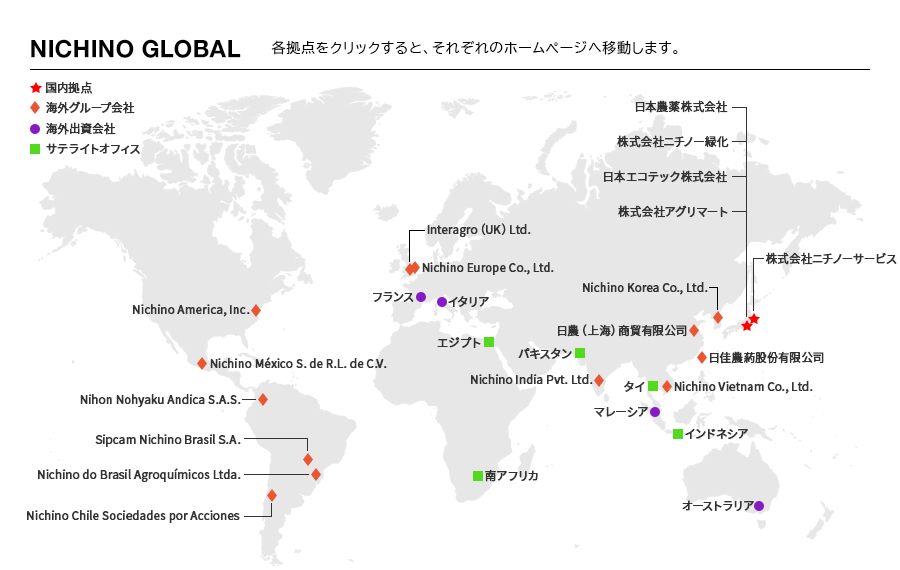

さらにはグローバルに研究開発をマネジメントする海外グループ会社とのネットワークを構築し、グローバルイノベーターとしての基盤も整えました。

最近、新規な水稲用ウンカ類防除剤であるベンズピリモキサン(商品名:オーケストラ)を日本とインドでほぼ同時に登録取得し、販売を開始。これによりアジア・モンスーン地帯に広がる水稲栽培の現場ニーズに応える製品開発に弾みがつきました。また、新規汎用性殺虫剤(開発コード:NNI-2101、ISO名:シベンゾキサスルフィル)を一般社団法人 日本植物防疫協会が実施する新農薬実用化試験に供試し、農薬登録申請に向けて必要な有効試験事例を積み上げています。

市場環境の変化にも柔軟に対応

課題は国内外における市場環境の変化への対応に尽きると考えています。

例えば、世界的な化学農薬削減のトレンドに対しては、非化学農薬である生物農薬や農薬以外の作物保護資材、バイオスティミュラント(BS)の導入や開発を積極的に推進しています。作物保護資材としてコーヒー粕由来成分の過冷却促進作用を利用した凍霜害抑制剤(商品名:フロストバスター)やバイオスティミュラントとして環境ストレス緩和を主な機能とする微生物資材(商品名:クロスバリュー)の販売を開始しました。

また、これまで培ってきた創農薬技術を活用した動物薬や医薬品の探索研究にも注力しており、動物薬探索ではADEKA社との共同研究を開始しました。両社の共同出願による特許が公開されるなどシナジー効果も現れ始めています。

さらなる成長ドライバーとして

新中期経営計画における研究開発部門の重要テーマは、(1)新規剤創出、(2)既存自社開発原体の市場開拓、(3)環境調和型製品の拡販・開発、および(4)新規事業分野の具現化に向けての研究活動の強化、の4点です。順にご紹介しましょう。

(1) 新規剤創出

化学農薬分野での「3年に1剤の新規剤創出」は最重要ミッションです。そこで前述の“四位一体”体制を強みに「オープンイノベーションの強化」、「データドリブン型創薬体制の構築」および「グローバル同時開発・登録の推進」を戦略の柱としました。

- オープンイノベーションの強化

当社のコアコンピタンスは、化学農薬分野での研究開発力です。創薬難度がますます高まっていく中、自社のリソースだけではなく外部リソースを活用したオープンイノベーションが必須となることは間違いありません。新規な化合物骨格の探索を目的とした多様な化合物ソースの導入やオミクス研究や計算科学などの先端技術の導入を加速するとともに、他社・公的機関との共同研究をより活発化させていきたいと考えています。 - データドリブン型創薬体制の構築

様々な研究情報のデータベース化や計算科学による新規剤探索への活用に取り組んでいるほか、業務改革活動による業務の効率化も順調に進んでいます。全社レベルのDX推進プロジェクトで育んできたITリテラシーを最大限に活用して研究活動の効率化を図り、オープンイノベーションの活発化につなげていきます。一方、グループ会社が幅広く参画することにより、新規剤開発における化学・生物・安全性関連のタスク進捗をグローバルに管理・可視化するシステムの運用も開始しました。 - グローバル同時開発・登録の推進

最近の開発研究では、新規剤探索の早い段階から関連部門や海外グループ会社との連携を強化して取り組みました。これらの経験と実績は、今後の効率的な研究開発の大きな推進力になるものと確かな手応えを感じています。将来的には研究開発をよりグローバルに実践できる組織体制づくりと研究開発拠点の整備・拡充を考えていきます。

(2) 既存自社開発原体の市場開拓

対象とする地域・作物・病害虫雑草の観点から自社原体のさらなる市場開拓の余地は大きいものと考えており、市場ニーズを的確に捉えた研究に取り組んでいきます。また、歴史

ある研究開発部門の実績の中でも真骨頂と自負する新しい生理機能の発掘とそれらの活用にも今まで以上に力を入れていきます。

(3) 環境調和型製品の拡販・開発

農薬製品は各国・地域の登録制度で厳格に管理されることによって安全性が担保されています。一方で登録要件に関する世界的な厳格化の動きを受け、当社はこれまで以上に環境に配慮した製品の開発・拡販に取り組む方針を打ち出しました。

化学農薬の探索初期段階から独自のカットオフ基準を設定することで、環境負荷の低減を強く意識した創薬研究に取り組んでいます。

(4) 新規事業分野の具現化

最近の欧米や国内の食料あるいは農業関連の政策における化学農薬削減の流れを受け、バイオスティミュラント分野の資材開発を強化し、将来的には作物保護資材分野の一つの

柱として育てていきたいと考えています。また、オープンイノベーションによる医薬品や動物薬分野も含めた周辺事業分野での研究も強化します。同様に、新規事業分野である半発酵技術開発では具体的な製品開発と事業化を加速させていきます。

こうした多様な施策への取り組みにより、当研究開発部門はコーポレートビジョン「食とくらしのグローバルイノベーター」の達成に貢献していきたいと考えています。